昨日はモーター制御基板のお話をしました。今日は、フォトセンサー基板についてお話ししようと思います。

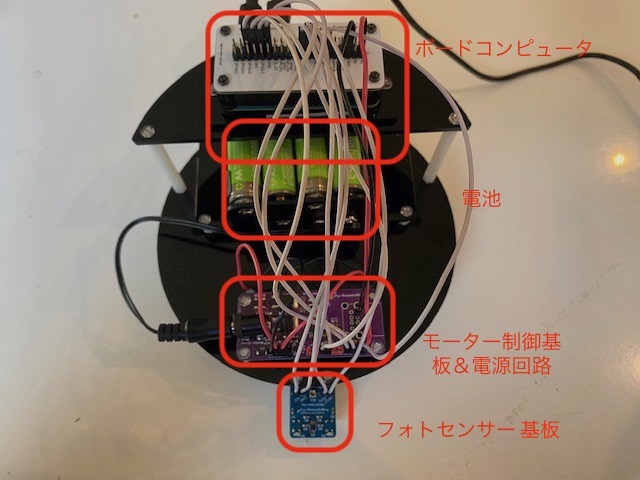

この車の先端についている小さな基板がフォトセンサー基板です。

フォトセンサは光を利用して、物体の有無や位置を検出するために使うものです。

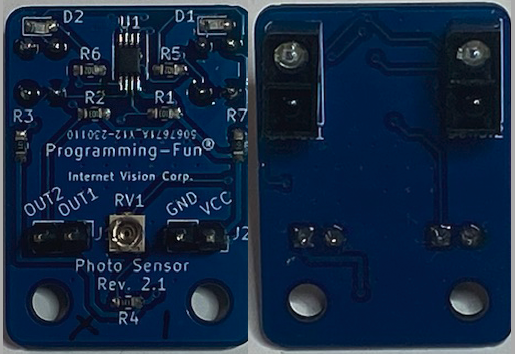

基盤を拡大してものを下に置いておきます。ちなみにこれは最終版の一つ前の版です。最終版はこれから製造依頼をするところです。

左が表面、右が裏面です。

裏面を見て欲しいのですが、白い丸と黒い丸い部品が対で一体となっている部品が左右についていますよね。これがセンサー部品です。フォトリフレクタと言います。

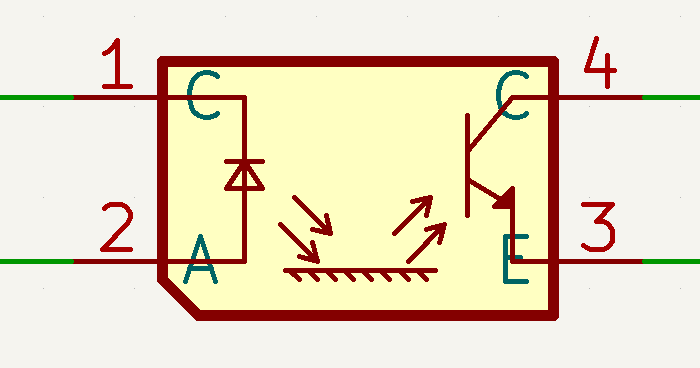

回路図で書くと以下のような感じです。回路図なんて難しいと思う方も何となく見てわかると思います。

1番と2番は赤外線発光ダイオードです。単純に2→1に電気を流してやれば赤外線を発します。上の右の写真では白い丸い物体です。

3番と4番が受光素子です。4番から3番に電圧をかけて電気を流そうとしても流れないのですが、赤外線を受光すると流れる性質があります。

上の右の写真では黒い丸い物体です。

これを仮に白色の机の上数ミリのところに置いたらどうなるか。常に机に向けて照射している赤外線を受光素子が拾っている状態になると思います。

机をマジックで塗りつぶしたとします。黒い部分では赤外線が吸収されて反射しづらい状態になると思います。そうなれば受光素子は赤外線を拾うことができなくなります。

このフォトリフレクタを2個並べたセンサを今回作りました。そしてこの2個のセンサを跨ぐように黒い線の上に配置させて車を走らせてみます。もし黒い線を左右どちらかのセンサが踏めば赤外線が受光できなくなりますから、そのタイミングで車輪を制御して黒い線を踏まないようにコントロールしてやります。そうすることで、線を追尾して車を走らせることができるはずです。

この基板の表面ですが、端子が左右に2つと真ん中に超小型のボリュームを配置しています。

VCCとGNDはそれぞれ、電源の+と-です。正確にいうと、プラス側は論理的な1であり、ボードコンピュータから出力される「1」に相当する電圧すなわち3.3Vを供給します。

OUT1、OUT2はそれぞれ右と左のセンサーの出力です。光を受光している間は「0」すなわち0ボルトです。黒い線を踏んだりして受光できなくなった時は「1」を出力します。(電圧が生じる状態です)

ちなみに、D1とD2は青色LEDです。「1」が出力されている間は発光しますので動作確認ができます。

2つ上の写真のRV1はボリューム(可変抵抗)で、赤外線の出力をアナログ的に変えるものです。回すことで赤外線の明るさを変えることができ、センサーの感度を調整できるようにしています。これは、環境によってセンサの反応が一定ではないことを考慮して、どこでも同じ結果が出るように調整ができるようにするためのものです。

昨日お話しした、モーター制御基板と今回のフォトセンサー基板も通販サイトで販売しようかと思います。ご興味のある方は遊んでみてくださいw

教材として同業者に販売するのもいいかもしれません。ご要望あればお知らせくださいw